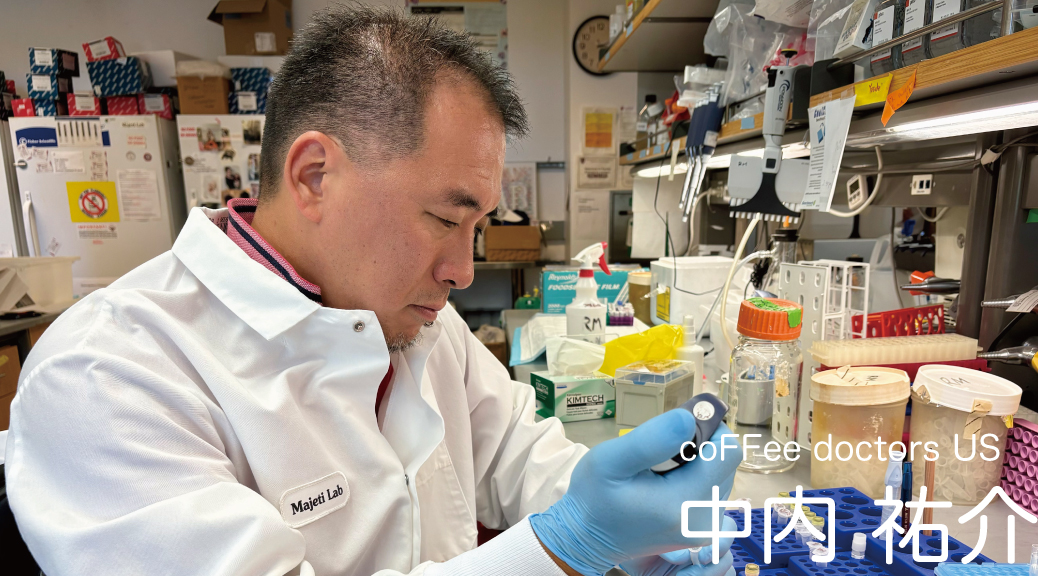

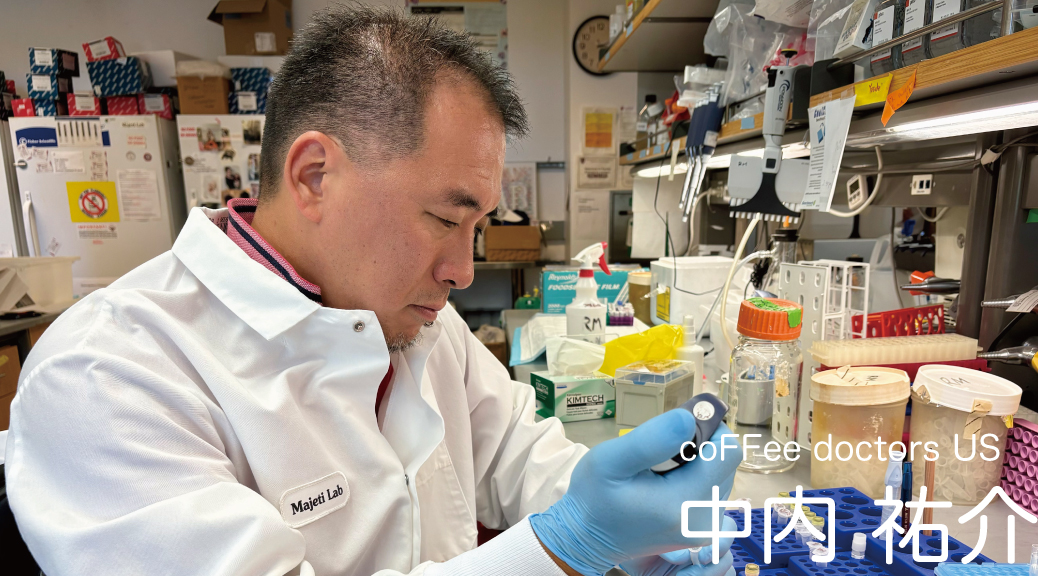

1:スタンフォード大学での研究活動

1.1 現在の研究テーマやラボの環境を教えてください。

血液内科医として多くの症例を経験する中で、根治療法のひとつである造血細胞移植(患者の造血機能を他人の造血細胞で再構築する治療法)に強い関心を持ち、大学院から研究の世界に飛び込みました。学位取得後、より臨床に直結した研究を、世界最高峰の研究施設で行いたいという思いからスタンフォード大学医学部(Majeti研究室)に移り、現在に至るまで、白血病患者由来の血液検体などを用いた研究(臨床と基礎を橋渡しする「トランスレーショナルリサーチ」)に取り組んでいます。大学院生やポスドク、スタッフと共に、基礎と臨床の垣根を越えて、未解決の課題に日々挑戦しています。

1.2 研究室の主な研究成果は何ですか?

これまでのMajeti研究室の大きな成果の一つは、急性骨髄性白血病(AML)が突然発症するのではなく、血液を作る源である正常な造血幹細胞(HSC)がいくつかの遺伝子異常を獲得し、「前白血病幹細胞(preLSC)」となることを、実際に多数の患者サンプルの解析から発見したことです。preLSCは正常HSCのように振る舞い、正常な血液細胞も作りますが、遺伝子異常を持っていることが正常HSCとの違いです。その後、さらにいくつかの遺伝子異常が蓄積することで、最終的に白血病細胞を生み出し続ける「白血病幹細胞(LSC)」となることを、世界で初めて患者検体を使って証明しました。

今では「遺伝子異常が段階的に蓄積してがんになる」という考え方は当たり前のように思われるかもしれません。しかし当時は、遺伝子解析には特別な技術や多額の費用が必要で、患者検体の取り扱いにも多くの労力がかかる時代でした。そのような状況下での発見には非常に大きな意義があり、実際にその成果は今も多くの論文で引用され続けています。

少し前置きが長くなりましたが、私自身は白血病の発症に深く関わる重要な遺伝子の一つに注目し、ヒトHSCにおけるその遺伝子の機能解析(ノックダウン・ノックアウト・過剰発現)を中心に研究を進めてきました。LSCを理解するためには正常HSCについてもより深く知る必要があると考え、現在はpreLSC/LSCだけでなく、正常HSCも含めた、ヒトAMLの治療・予防法開発を目指した研究を続けています。

私たちの研究室について詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。私たちの研究室では、ヒト検体を用いた研究の重要性と、その限界を十分に理解した上で日々研究を進めています。トランスレーショナルリサーチを行うための最高の環境が整っていますので、白血病研究にご興味のある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

Stanford大学Majeti研究室 https://med.stanford.edu/majetilab.html

1.3 他プロジェクトとのネットワークも行っていると伺いました。

白血病研究とは別に、大学院時代から関わってきた造血細胞移植後のGVHD(移植片対宿主病)に対する抗HLA抗体プロジェクトにも力を注いでいます(1),(2)。このプロジェクトは、スタートアップ支援制度であるSPARK3を通じて予期せず資金を獲得できたことから、臨床応用を目指して現在も研究を進めています。さらに、日本人研究者のネットワーク構築を目的にStanford Medicine Japanese Association (SMJA)を友人と共に立ち上げ、スタンフォードにゆかりのある日本人研究者や関係者同士の交流促進にも積極的に取り組んでいます。

もちろん、私の上司であるMajeti教授の理解と支援があるからこそ、こうしたさまざまな活動に挑戦できると実感しています。研究室の運営とは直接関係のない活動に対しても、惜しみなくサポートしてくれる懐の深さが、スタンフォード大学が世界中から人材を惹きつけ、常に世界トップクラスの大学であり続ける理由なのかもしれません。

2. スタンフォードで研究するまでの道のり

2.1 大学院時代のことについて教えてください。

大学院時代は基礎研究中心の生活でしたが、幸運にも研究室からすぐ近くに造血細胞移植病棟があり、半年間研究を中断し、血液内科医として臨床現場でお世話になる機会を得ました。それまでにも血液内科医として数年間の臨床経験はありましたが、造血細胞移植についてはほとんど経験がありませんでした。実際に病棟で働いたことで、多くの課題がより鮮明に浮かび上がり、それが自分の研究にも必ず活かされると考えました。

多くの症例を経験する中で、もちろん、造血細胞移植による治療が奏功し、白血病が治癒する患者もいました。しかし、実際にはそれ以上の数の移植患者が、放射線治療や抗がん剤による副作用に苦しんでいました。本来、病気を治すために病院にいるはずなのに、治療の副作用で苦しむ患者の姿を目の当たりにし、造血幹細胞(HSC)や白血病幹細胞(LSC)も含め、造血細胞移植をより安全かつ効率的に行い白血病を治療するための研究を追求したい、という思いが強くなりました。

造血細胞移植は、簡単にいうと患者の血液細胞を他人の正常な血液細胞に入れ替える画期的な治療法であり、その開発者はノーベル賞を受賞するほど、根治も期待できる素晴らしい治療です。しかし一方で、副作用が非常に強く、時に患者の死を招くほどリスクの高い治療でもあります。

2.2 Majeti研究室との出会いと採用につながる経緯は?

Majeti研究室に惹かれた理由は、Majeti教授(以下Ravi)が血液内科医であり、「造血幹細胞の父」とも称されるIrving Weissman教授(以下Irv)のもとで、ヒト正常造血と白血病研究の両方に取り組んできたことにあります。白血病のような異常なHSCを理解するためには、まず正常なHSCの理解が不可欠です。当初は正常造血の大家であるIrvの研究室や造血細胞移植の臨床研究が盛んなイタリアなどの研究室も視野に入れていましたが、ちょうどその時期、Irvの愛弟子であるRaviが自身の研究室を立ち上げて間もない時でした。血液内科医として臨床と研究の橋渡しを担う人材を求めていたこと、そして私自身もより臨床に直結した研究を、世界最高水準の環境で行いたいという強い思いが重なり、幸運にもMajeti研究室のポスドクとして採用していただくことができました。

採用に至るまでの経緯について、もう少し詳しくお伝えします。まずRaviに直接メールで連絡を取るところから始まり、2013年にアメリカで開催された米国血液学会(ASH)で発表した際、彼に私の研究内容を直接聞いてもらう機会を得ました。その後、学会の帰りに実際にスタンフォードを訪問し、Majeti研究室でジョブセミナー(Raviを含む研究室のメンバー全員の前での発表)を行いました。プレゼン後には昼食を挟みつつ、当時のラボメンバー約10名とも、それぞれ1対1で10〜15分ほどの面談をしました。丸一日かかったと記憶しています。

このような選考過程では、大学院時代の研究内容だけでなく、「なぜMajeti研究室を希望するのか」といった動機についても詳しく質問され、体力的にも精神的にも非常にハードでした。もちろん、Raviとも長時間にわたる個別面談があり、今後取り組みたいテーマなどについても深く掘り下げて議論をしました。日本に戻ってからも複数回にわたりオンライン面談が続き、最終的に採用という流れになりました。

採用する側としてRaviがよく強調しているのは、「どんなに優秀で素晴らしい研究実績があっても、最低限のコミュニケーションができなければ困る」という点です。ここで言う「最低限」とは、ネイティブレベルの英語を話せ!ということではなく、自分の考えを正確に伝える力のことを指しています。これから海外で活躍したいけれど、英語に自信が持てない方には、「小中学生レベルでも良いので、自分の考えをしっかり伝えられる英語力」を意識して学ぶことが大切だとお伝えしたいです。これは研究現場に限らず、広く当てはまるアドバイスかもしれませんが、一般的に曖昧さも美徳とする日本人にはなかなか難しいことかもしれません。

また、面接の場ではプロジェクトの構想や資金調達能力といった実務的なスキル、そして将来性が特に重視されていました。ある程度は想像していましたが、学位が取れるのかどうか、家族や給与などプライベートな話題も率直に議論するアメリカ独特の文化にも大きな違いを感じました。こうしたオープンなコミュニケーション姿勢は非常に印象的で、「アメリカらしさ」を強く実感した場面でもありました。

2.3 人脈や現地交流の大切さを感じられますね。

医学研究者である父の背中を見て育ったこともあり、幼い頃から自然と研究の面白さに惹かれてきました。大学院の門を叩いてから、気がつけば15年以上研究に携わっていますが、アメリカに渡る前も、渡米して10年以上経った今でも、「良い研究」を続けるためには人とのつながりや現地での直接的な交流がいかに大切かを日々実感しています。どの分野においても自身の実力を高めることは大切ですが、激しい競争の中にあってこそ、信頼できる人脈を築くことが大きなチャンスを掴む上で不可欠であると、改めて強く感じています。

3:アメリカ生活とその発見

3.1 アメリカでの生活の現実について教えてください。

2025年7月現在(1ドル=140〜150円)、日本と比べるとアメリカの物価には驚かされるばかりです。日本に住んでいた時は家賃や大きな買い物の時くらいしか真剣に銀行口座の残高のことを考えたりしませんでしたが、こちらに来てからはスーパーやカフェ、ちょっとした買い物でも「これって本当に必要?」と自分に問いかけるようになりました(笑)。また治安に関しては、大学近辺は全米の中でも比較的治安の良いところなので、日本と同じように生活はしています。しかしアメリカが銃社会であること、また比較的安全なはずの学内でも、夜間に女性が襲われる事件や、マリファナの匂いが漂うこともあり(カリフォルニアでは嗜好品としてのマリファナは合法)、日本にはない緊張感を感じることがあることは事実です。ですが、そんな日々の「計算」も含めて、異国での暮らしは発見と出会いの連続です。私が生活するカリフォルニアのベイエリアは、全米でも特に多様な人種・文化が混ざり合う、特殊な地域です。もちろん、あくまでも個人的な考えですし、私の暮らす環境は少し特異かもしれませんが、ひとつのリアルな生活として知っていただければ幸いです。

3.2 異文化の中で大変なことはありましたか?

アメリカの自由で多様な雰囲気は、言葉では簡単に表現できないほど独特です。私は幼少期にも父の仕事で同じベイエリアに住んでいたことがあり、言葉の壁はそれほど感じませんでしたが、価値観や考え方の違いには戸惑うこともたくさんありました。ただ、さまざまなバックグラウンドを持つ人々と出会う中で、「違い」を前提にコミュニケーションすることが自然になり、おかげで自分の枠にとらわれず、柔軟に考えられるようになった気がしています。アメリカでの生活を通して、時折、自分の中にある日本人らしさや日本文化に改めて向き合う場面が増えました。日本についてはもちろんのこと、自分自身のことすら「意外と知らなかった」と感じることがいまだにあります。新しい環境だからこそ気づく、日本で当たり前だった価値観や習慣がどんな意味を持っていたのか―そんな問いを重ねる中で、自分自身についても少しずつ理解が深まっているように思います。

3.3 日本とアメリカで、人間関係やネットワーク構築の違いはありますか?

アメリカでは、たとえ上司であってもフラットな関係で意見を伝え合えることが多く、何気ない雑談や週末のピクニックなど、日々の「小さな交流」が生活や心を豊かにしてくれます。ただ、興味深いことに、仲の良い友達同士でも、意外と深く干渉しすぎることのない絶妙な距離感があります。これは家族を最優先する文化によるものなのかもしれません。私のように空気を読むのが苦手な人間にとっては、むしろ居心地の良い点でもあります。2.3でも少し触れましたが、研究者としてだけでなく一人の人間としても、人とのつながりはかけがえのない財産だと感じています。SMJAを立ち上げたのも、アメリカで得たご縁や恩恵を自分だけのものにしたくない、という思いを共感できる仲間がいたからだと思います。改めて、サイエンスを愛してやまない信頼できる多くの仲間との出会いに感謝しています。

3.4 研究・家庭との両立と新たな挑戦について教えてください。

アメリカの研究現場では、自主性がより強く求められる分、日々のペース配分が何より重要だと感じています。我が家にはやんちゃな男の子が3人いるため、家のことも妻に任せきりにはできません。慌ただしく過ぎていく毎日のなかで、研究と家庭のバランスをどう取るべきか、今も模索を続けています。

実験が思うように進まない日もありますが、そんな時こそ意識的に気分転換の時間を作ったり、ちょっとした趣味に没頭したりして、自分なりのリズムを保つようにしています。周りの友人は「On」と「Off」の切り替えがうまく、仕事はもちろん、たとえ娯楽でも本気で、徹底して遊ぶその姿勢にはいつも感心させられます。私も日本人らしい粘り強さに加えて、こうした「切り替え上手」なスタイルをもっと身につけたいと、いつも思っています。

アメリカでの生活は毎日変化に富んでいて、その中で「とにかくやってみよう」と思える前向きさが、今まで以上に自分の中に根づいてきたように感じます。いつか孫に元気に出会えることを夢見て週に3回の朝の筋トレに挑戦したり、以前は見向きもしなかったほとんど世話のいらない観葉植物を育ててみたり、必要に迫られている面もありますが、ものを作ったり直したりすることが大好きなので、家の大工仕事をやってみたりと、以前なら躊躇していた新しいことにも積極的に取り組むようになりました。最近は忙しさもあって、つい好きなテニスをサボりがちですが、長男が本格的にテニスを始めたのをきっかけに、私も「彼の前に立ちはだかる家族の一人」として、新たな向上心が芽生えています。

やんちゃな3人の息子たちの送り迎えに追われ、妻と二人、くたびれてしまう日も少なくありませんが、それでも「大変だけれど、子どもたちの成長を間近で見守れる今の日々」が、私にとって何よりの幸せだと感じます。異国の地での生活を通じて、自分なりの軸や価値観も少しずつ育まれてきました。ここでしか味わえない経験や出会いを、これからも大切に積み重ねていきたい——そんな想いを胸に、今日も家族と一緒に、新しいことに挑戦することを楽しみながら毎日を過ごしています。

4:今後の展望とメッセージ

4.1 未来のキャリアビジョンや夢を聞かせてください。

「ポスドク」とは、将来プロの研究者として歩んでいくための重要な準備期間といわれます。幸いなことに、私はいまも大好きな研究に打ち込める恵まれた環境に身を置いています。今後は現在の研究テーマを軸に、自ら研究室を立ち上げることも視野に入れています。また、起業を通じて治療法の臨床応用を目指すことにも強い関心があります。たとえば、1.3で述べたSPARKからサポートを受けているGVHD治療抗体プロジェクトのように、基礎研究から治療法の発見、製薬企業との連携、さらには臨床試験への展開まで、さまざまな可能性を模索しているところです。

アメリカでは日本以上に臨床、アカデミア、起業、製薬企業など、多様なキャリアパスを選択できる環境であることに大きな魅力を感じています。加えて、日本との行き来を可能にする働き方にも興味があり、家族や食文化、友人関係といった生活面も大切にしながら、エキサイティングな仕事が実現できればと常に考えています。

改めて感じるのは、多くの方々に支えられてここまでやってこられた私は本当に「運が良かった人間」だということです。もちろん自分なりに努力をしてきたつもりですが、それが他の人よりも格段にがんばったのかというと、とてもそうとは思えませんし、才能があったとも思いません(「根拠のない自信」だけは昔から誰にも負けませんが、これも一種の才能かもしれません)。ただ、節目節目で、自分なりに誠実にチャレンジを続け、多くの方々に助けていただいた結果、今があるのだと思います。この幸運を掴み続けるためにも、今後は後進の方々を支援することにもより一層力を注いでいきたいと思っています。

4.2 後進の支援では、どのようなことをしていますか?

後進の育成という観点では、スタンフォード大学を訪れる日本の高校生や医学生の皆さんのお世話をする機会もあります。また最近では、日本の高校生研究者による発表の審査員として、テレビ番組でサポートさせていただく機会もありました(4)。しかし正直なところ、彼らを「育てる」というよりも、私自身が彼らから多くを学び、成長させてもらっている側面が大きく、このような出会いに心から感謝しています。

4.3 若手医師・研究者へのエールをお願いします。

最後に、若手医師や研究者の方々には、「失敗を恐れずに一歩踏み出す勇気を持ち、まずは行動してみること」をぜひお勧めしたいと思います。「そんなことはよく聞く話だよ!」とご指摘を受けるかもしれませんが、先日、同僚と話す機会があり、いわゆる日本の優等生とスタンフォードの学生の違いについて議論していました。日本とアメリカでは入試制度が全く異なるので、一概には言えませんが、「何かに取り組もうとする突破力」に関しては、スタンフォードの学生が圧倒的だと感じました。つまり、一歩引いて様子を見ているだけではもったいない、ということです。

日本の若手医師や研究者は能力があるのに、自分を過小評価している方が多いように感じます。ぜひ自信を持って(根拠はなくて構いません!)、失敗を恐れずに、自分の目標に向かってチャレンジし続けることを楽しんでほしいと思います。

参考文献

(1)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25448490

(2)https://doi.org/10.1101/2025.07.16.665074

(3)https://sparkmed.stanford.edu/

(4)https://www.asahi.co.jp/q-1/