家庭医療と精神科の知識で、思春期の子どもたちをしっかり診られるようになりたい

記事

◆自分の目指す本当の医師像

—なぜ、家庭医を目指したのですか?

6歳の頃、祖父が目の前で突然苦しみ始めたんです。心筋梗塞でしたが、急いで救急車を呼び幸い一命は取り留めました。その時に、苦しんでいる家族を救うことができる医師という職業に感銘を受け、医師を目指すようになりました。

そのため、鹿児島大学医学部に進学した当初は循環器内科を目指していましたが、実際の現場を見学するうちに、自分が理想とする医師像とは違うのではと思うようになったんです。循環器内科は専門性が高く、診療は検査や処置が中心。それよりも私は、病気で苦しむ患者さんやそのご家族の心理的なサポートができる医師になりたいと気づき、家庭医に興味を持つようになりました。

また鹿児島県は離島が多く、大学でも離島医療に力を入れていました。離島の診療所で、患者さんの日々の生活まで寄り添う医師の姿に憧れを抱き、自分が目指したいのは家庭医だと強く思うようになったんです。ただ「家庭医が複数いるより専門性の高い医師が揃っている方が離島のためだ」と言われたこともあります。それでも気持ちが変わることはありませんでしたね。

―大学卒業後の経歴を教えてください。

大学卒業時は離島で働く医師を目指していたので、聴診器一本でしっかりと診療が行えるようになりたいと思い、初期研修先に沖縄県立中部病院を選びました。ここでは、いかに患者さんの生活をイメージして診療や治療プランを考えられるかを徹底的に叩き込まれましたね。退院後の患者さんの自宅を訪問した際、自分の想像と実際の生活とのギャップを知れたことは、とても勉強になりました。

初期研修後は鹿児島県の今村総合病院を選び、総合内科やICU・救急で研鑽を積みました。その後は、一次医療から三次医療まで幅広い診療領域を学ぶことができ、地域全体を視野に入れた活動にも取り組んでいる亀田ファミリークリニック館山でさらに経験を積みたいと思い、2021年に同院で後期研修を開始。家庭医としての研修プログラムに加えて、訪問診療のスキルを高めるために在宅医療専門医の研修も受けました。

—思春期のケアに取り組むようになったきっかけは何ですか?

亀田ファミリークリニック館山で家庭医として診療をする中で、特に難しいと感じることが多かったのが思春期のケースだったことです。例えば、通常の外来を受診した子が実は重度の摂食障害を抱えていたり、不登校の背景に精神疾患を持っていたり、複雑な家庭環境の中で育っていたり——。しかし当院のある千葉県館山市内には児童精神科の専門医はおらず、助けを求めてきた思春期の子たちを、どう支えていけばいいのかという課題を強く感じました。

そうした中、10年程前に先輩が立ち上げて地域で開催している「思春期勉強会」を引き継ぐことになりました。地域の方と関わる機会が増えて、講演を聴いてくださった方が患者さんを連れてくるなど、つながりが広がってきて——。思春期について学びを深め、患者さんと接するうちに、より関心が高まるようになりました。

◆思春期のケアが人生に影響を与える

―現在は、精神科の専門医取得に向けて研修中だそうですね。

はい。亀田ファミリークリニック館山で家庭医として非常勤で勤務しながら、神奈川県立精神医療センターで精神科の専門医と精神保健指定医を取得するため研修を受けています。そこでは、精神科救急や重度の精神疾患患者の身体管理、地域移行の支援、入院のマネジメント、思春期診療、依存症診療などについて、さらに現在は国立精神・神経医療研究センターでも半年間認知行動療法を学んでいます。

―なぜ精神科の専門医を取得しようと思ったのですか?

当初は離島医療に携われるようになりたいと思っていましたが、偶然出会った思春期医療を深めていく中で、都市部で取り組みたい、さらに思春期について教育の場をつくりたいと思うようになり、そのために何が必要かを考えるようになりました。

その中で、アメリカにはUrban Family Medicineという領域があり、LGBTQ+の葛藤や重度のメンタルヘルスの問題を抱えた人、HIV患者、思春期、薬物依存などの依存症を抱える人などの支援をしていることを知ります。ただ日本では、それら全てをカバーしている家庭医はほとんどいないのが現状。都市部の家庭医は、専門領域をお持ちの開業医の合間で漏れてしまいがちな部分に取り組むことが多いです。私自身が都市部で家庭医として活動していくには、どの部分に取り組むべきかと考えた結果、より診療の層として漏れてしまっている精神科領域だと考え、精神科の専門医も取ることにしました。

―精神科を専門とすることに迷いはありませんでしたか?

確かに迷いました。家庭医を志した時には、家庭医療を追求したいと思っていて自分が精神科医になるなんて想像もしていませんでしたから。しかし、精神療法には以前から興味があり、家族療法については研鑽を積んできましたし、先輩医師からも「家庭医としての専門性を持ちつつ別の科の専門性を高めることは、家庭医としての可能性が広がるだけでなく、他の先生方の助けにもなる」と励まされ、精神科の専門を取得する決意をしました。

—思春期医療と精神科を学んできて感じることはありますか?

思春期は、さまざまなことの出発点になることが多々あります。多くの場合、精神疾患の発症や悪化の年齢が思春期に集中しています。また、興味本位で喫煙や飲酒に手を出してしまうのもこの頃。さらに思春期の食行動は後の健康に大きな影響を及ぼすとも言われています。

精神科での学びを通じてより感じているのは、逆境体験やトラウマを抱える人々は思春期までに第三者の大人のサポートがあるかないかで、その後の精神疾患のリスクや寿命さえも変わってくるということです。実際に精神疾患を持つ方は平均よりも10〜20年も寿命が短いというデータがあります。思春期は、大きなターニングポイントになりうる時期。予防医療や生涯の健康を考えていく上でも、エネルギーを注がなければいけない領域だと感じています。

しかしながら児童精神科は、予約の受付を開始した数分後には埋まってしまうほど、需要が高い一方で対応できる医師が不足しているというのが現状です。私は家庭医として、そして地域に根ざす医師として、地域で困っている人をサポートする立場でありたい。そのため思春期や精神疾患へ、より目を向けられるようになれたらと考えています。

通常、精神科では50分ほど時間をかけてセッションを行なっているのに対し、家庭医の通常の診療時間は10〜15分ほど。診療時間内に精神療法も落とし込むためには、工夫が必要です。また家庭医が単科精神病院で身体面のサポートに入ることができれば、より一層患者さんたちの健康面のケアができるのではないか、などと考えています。

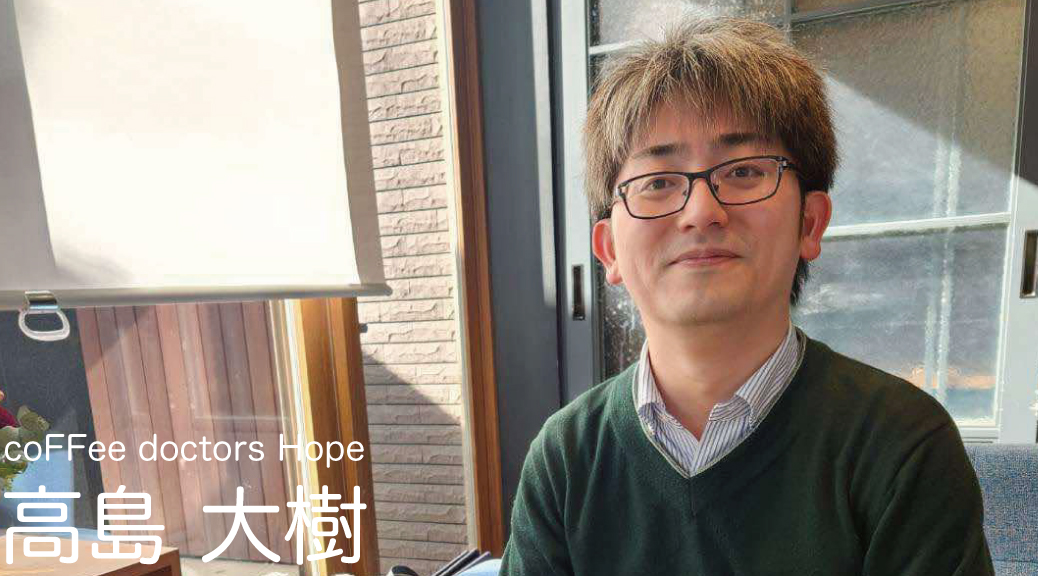

医師プロフィール

高島大樹 家庭医

2014年、鹿児島大学医学部卒業後、沖縄県立中部病院で初期研修修了。2016年から慈愛会今村総合病院 救急・総合内科に所属。2018年4月から亀田ファミリークリニック館山家庭医診療科に勤務。現在は神奈川県立精神医療センターで精神科の研修中。