移植医療において、ドナー不足は大きな課題となっています。その問題を解決するため、欧米を中心に研究が進められているのが「臓器灌流」です。後藤徹先生は、北米一の移植件数を誇るカナダ・トロント総合病院で、臓器灌流の1つである「体外灌流」の技術を学んでいます。体外灌流で期待できること、またカナダに渡り体外灌流を学ぶ原動力を伺いました。

◆移植医療を支える先端技術「体外灌流」

―現在はどのような研究をされているのでしょうか?

現在私は、京都大学大学院の所属でトロント総合病院にリサーチフェローとして留学し、体外灌流という移植医療技術について研究しています。

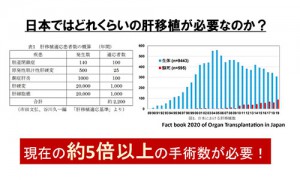

日本では、肝移植が必要な人は年間2200人以上いると推察されています。一方で、日本全国の臓器移植数は年間400例あまり。移植希望者に対してドナーが絶対的に不足している状態が続いています。体外灌流では、これまで移植できないとされてきた肝臓を移植できる可能性があり、ドナー不足を解消する技術として期待されています。

―体外灌流について、具体的に教えていただけますか?

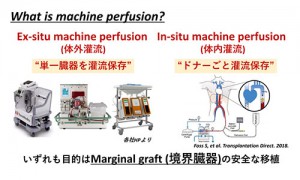

体外灌流とは、移植する臓器を人工心肺につないで酸素や栄養を灌流させ、臓器の保存や機能評価を行う技術です。

実は体外灌流以外にももう1つ、体内灌流という方法もあります。体内灌流では、人工心肺を入れている方が死亡宣告をされた後、再び人工心肺を回して複数の臓器に血液を循環させ、温阻血(血液が循環せず臓器が腐る状態)を最小時間にして臓器を取り出します。主にヨーロッパで普及しています。

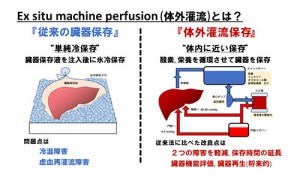

現在の移植医療では臓器を氷漬け(単純冷保存)で保存していますが、冷温にすること自体で臓器にダメージが及んだり、保存時間が限られます(肝臓は4時間)。また、再び温かい血液が流れると障害を起こすことも大きな問題です(虚血再灌流障害)。体外灌流ではこれらのダメージも回避でき、長期間の臓器保存が可能です。そのため例えば、臓器提供の時刻にかかわらず移植の執刀開始時間をコントロールできます。今までのように、深夜から執刀開始する必要がなくなるのです。

また灌流によって、今まで移植に適さなかった臓器(境界臓器、Marginal Graft)を移植可能な状態に改善する(Organ reconditioning)も積極的に研究されています。

例えば30%以上の脂肪肝は単純冷保存ではダメージが大きく、移植後の成績も芳しくないことから使用が避けられていました。近年、脂肪肝だった場合、人工灌流中に薬液を流して脂肪を溶かし脂肪肝を改善させられることが分かってきました。数年以内にヒトでの臨床研究が始まる予定で、将来的には脂肪肝ドナーの肝臓も脱脂肪化して移植可能になるかもしれません。また、レシピエントとドナーの体格差が大きいために臓不適合になる場合でも、灌流によってサイズを調整できる可能性があります。

ドナーが少ないことが移植以上の一番の足枷になっている日本において、体外灌流は移植医療の発展のために重要な技術であると期待されているのです。

―体外灌流を日本で普及させる上での障壁は、どのような点にあると考えていますか?

やはり研究資金などお金の問題です。体外灌流には費用がかかります。機械自体もそうですが、人的コストもかかります。欧米は研究グラントや一般の方からの寄付が何億円というレベル。それもあって研究資金が潤沢で、体外灌流のような先進的な研究を大々的に行うことができます。

一方の日本では、大型な科研費でも数百万円~何千万円レベルであることが多く、欧米に比べると研究資金が圧倒的に劣ります。そのためお金がかかる臨床研究がなかなか進めにくい点がボトルネックになると思います。

他にも、一般外科手技を学んだ若手医師が、実際の執刀実績を積める環境が整っていないことも問題だと感じています。アメリカでは、フェローに執刀させる教育システムが整っているのですが、日本にはまだありません。せっかく学んだ若手医師が実力を伸ばせない保守的な環境は体外灌流普及の障壁になってくると思います。

◆留学のために必要なこと

―なぜ後藤先生は医師を目指したのですか?

小学生の頃、肝臓がんの手術を受けた父を医療ミスで亡くしたことが医師を志したきっかけです。私自身は手術を受けたことがないため、患者さん本人の苦しみを真に理解することはできませんが、残された家族の絶望感はよく分かります。「家族を亡くして悲しむ人を減らしたい」。これが医師を目指した原点です。

―最初から外科志望だったのですか?

そうですね。小学生で医師を目指した頃から「外科かな」と、漠然と思っていましたが、診療科については特に決めていませんでした。

自分の進みたい道が明確になったのは、医学部1年生の頃。春休みに1カ月間、アメリカに留学した際、ヒトの肝移植・腎移植の手術を見学させてもらったのです。これを機に移植外科を専門にしようと決めました。

多くの医学部教育では、1学年は教養科目、2、3学年から基礎医学を学び、患者に接するのは5学年からです。私の場合は1学年の時に留学して世界のトップクラスの現場を見たことで、自分が目指す将来像をイメージできました。これは医師になるためのモチベーションを保つ上で、非常に良い経験だったと思っています。

―留学に至るまでの経過を教えてください。

研修医1年目の頃、アメリカで移植外科のフェローを経験した外科医に出会いました。数年後、私が北野病院(大阪府)でチーフレジデントをしている時、「君に会わせたい人がいる」と連絡をもらったのです。当時その先生は、トロント総合病院で肝胆膵の移植外科のフェローになっていました。

そこで夏休みを利用してカナダへ渡り、移植外科の教授陣に会わせてもらいました。正直、私は完全に観光旅行感覚で行ったのですが(笑)、結局1週間病院にこもり、深夜まで手術室で見学をしていました。

その熱心さが教授陣に認められたようで、京都大学大学院2年目の2018年から、リサーチフェローとしてトロント総合病院へ留学することになりました。

―2022年1月から、同病院のクリニカルフェローになると伺いました。

リサーチフェローとして留学しましたが、体外灌流の臨床技術を日本に持ち帰りたかったので、クリニカルフェローになることは当初からの目標でした。

トロント総合病院は、北米で移植研修が最も多い施設。そのためフェロー採用の倍率は60倍で、日本人は20年以上も採用されていませんでした。実は留学半年後にも一度、クリニカルフェローの試験を受けましたが、最終面接で落ちてしまいました。

なぜ長きにわたって日本人の採用がなかったかというと、北米の病院に有効な推薦状が最大の難関と言えます。北米への留学を目指す際、北米で働く医師の推薦状が評価上必要になりますが、日本で働いていると北米の医師の推薦状をもらうのが至難の業です。幸い私は、すでにカナダに渡りリサーチフェローとしての経験があり、臨床のカンファレンスや臨床研究など多くの臨床外科医との信頼関係を築けたので、書いてもらうことができました。

推薦状を突破すると次の困難は、英語での仕事ぶりのアピールにあります。英語は努力次第である程度なんとかなるものの、やはりネイティブに比べるとどうしても劣ってしまう部分があります。すると、英語がネイティブで医師としても優秀な人と比較されると、なかなか採用されません。重要なのは、英語のコミュニケーションだけでなく何ができるかの主張です。

―そんな難関を突破できたのはなぜでしょうか?

スタッフ陣に熱意が認められたのだと思います。1回目の試験で落ちた時に、自身の実績と熱意のアピールが重要だと痛感しました。そのため、実地での働きぶりでアピールし、信頼を勝ち取っていきましたね。例えばカンファレンスで積極的に発言したり、率先して真夜中の手術を担当したり、カナダで最も大きな移植サミットでシンポジストとして発表させてもらったり、上司へ依頼が来た原稿を積極的に回してもらったり――。そうして「後藤がいるなら安心」と思われるようにしてきました。

現在、当研究室を希望する医師たちの面接も担当させてもらっていますが、上司からは「相手が情熱を持っているかを見なさい」と言われます。「技術はこちらで教えられるが、情熱がないとどうにもならないから」と。ですから、熱意のアピールは非常に重要だと思います。

◆留学の先に見据える日本の移植医療

―今後の展望はどのように思い描いていますか?

まだ具体的に何年後という明確なビジョンは持っていませんが、カナダで体外灌流の施術をしっかり身につけ、日本に持ち帰りたいと思っています。日本でも体外灌流によって、Marginal graftの使用が可能となればもっと多くの人を救うことが出来ると信じています。

また、日本では認められていませんが、欧米では心停止後の臓器移植数が爆発的に増えています。心停止後のドナーが5割を超えている国もあります。心停止の患者さんをドナーにできることが、体外灌流のメリットになってくるので、その承認を受けるためのデータ作りといった灌流実績を上げることに貢献していきたいですね。

―留学を希望する若手医師へのメッセージをお願いします。

もしやりたいことが海外にあるのなら、臆せずに飛び出した方がいいと思います。飛び出してからの苦労は、いろいろとあると思います。例えば英語。私も四苦八苦しましたが、英語に関しては絶対に努力でどうにかなります。そして海外では、日本人は努力家だと高く評価されているので、今まで頑張ってきた内容は海外でも通用すると思います。ですので「やりたい」という気持ちを明確にし、モチベーションを高く保ち続けていれば乗り越えられると思うので、まずは果敢にチャレンジしてほしいです。

(インタビュー・文/coFFeedoctors編集部)※掲載日:2021年7月26日